2025年6月,全国农批市场迎来“双碳”目标下的关键转折点。武汉白沙洲农副产品大市场凭借光伏仓储与电动配送的深度融合,成为行业首个实现“零碳物流”的标杆案例。这座占地50万平方米的超级市场,通过在5.8万平方米屋顶铺设单晶硅光伏板,年发电量达820万度,相当于满足3万户家庭用电需求;30辆换电重卡组成的绿色配送车队,日均配送量突破450吨,较燃油车时代提升40%。更引人注目的是,其碳资产管理体系已通过CCER认证,预计2025年可参与全国碳市场交易,每吨减排量价值达60-80元。

这场变革并非孤例。截至2025年6月,全国已有12个省级行政区将农批市场绿色转型纳入“十四五”规划,湖北、山东、广东等地相继出台补贴政策,推动光伏装机密度不低于0.3kW/㎡、电动配送车辆占比超30%的硬性标准。一场由技术、政策与资本共同驱动的行业革命,正在重塑中国农业的绿色基因。

态度观点:绿色转型不是选择题,而是生存题

一、技术破局:从“耗能大户”到“绿色引擎”

传统农批市场的能源结构堪称“碳排重灾区”:冷库24小时运转、照明系统昼夜不息、柴油配送车穿梭如织。白沙洲市场的实践证明,技术赋能足以颠覆这一模式。其光伏系统采用双面发电组件,利用屋顶反射光提升5%-8%效率;智能清洗机器人通过AI识别污渍,降低人工维护成本30%;磷酸铁锂储能装置则平抑电网波动,实现“自发自用+余电上网”的闭环。

行业启示:绿色技术不是昂贵的装饰品,而是降本增效的利器。当光伏发电成本降至0.2元/度,当电动重卡百公里电耗仅为柴油车的1/3,技术红利已从“可选项”变为“必答题”。

二、模式创新:换电生态圈重构物流规则

“续航焦虑”曾是电动重卡推广的最大障碍,白沙洲市场用“车电分离”模式给出解决方案:5分钟换电、200公里续航、单日200车次服务能力。更关键的是,其“电池银行”模式通过金融租赁降低初期投入,让中小企业也能参与转型。数据显示,该模式使单车日均配送量提升至15吨,年减少柴油消耗120万升,相当于种植18万棵冷杉的碳汇能力。

深层逻辑:绿色转型需要“生态思维”。从换电站布局到金融产品设计,从电池回收梯次利用到碳足迹全程追溯,唯有构建全产业链协同,才能打破“单点突破”的局限。

三、资本觉醒:绿色金融撬动万亿市场

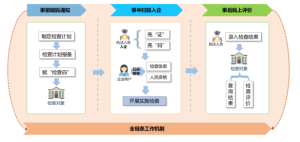

白沙洲市场的转型背后,是资本对绿色经济的重新定价。农发行“碳减排支持工具”提供2亿元低息贷款,全国首单农批市场绿色债券募集5亿元,金融机构推出的“光伏贷”“换电租”等产品形成闭环。更值得关注的是,其碳资产开发体系已实现“三维度”盈利:项目级CCER交易、企业级ISO认证、产品级“零碳农产品”溢价。2025年3月,首笔5000吨CCER交易获利40万元,验证了“绿色即价值”的商业逻辑。

数据透视:据测算,到2030年,全国农批市场绿色转型将带动超5000亿元投资,创造200万个绿色就业岗位。这不仅是环保行动,更是一场经济结构的深度调整。

四、标准输出:从单体示范到产业革命

白沙洲市场的价值,在于将实践升华为可复制的标准。其联合中国物流与采购联合会发布的《农副产品批发市场碳管理指南》,明确光伏装机密度、电动车辆占比等硬性指标,已被纳入湖北省“十四五”规划。更深远的是,通过“绿色农批联盟”整合上下游资源,推动农产品损耗率从15%降至8%,年减少碳排放12万吨。

全球视野:当中国方案开始影响国际规则,这场革命已超越行业边界。厦门火炬高新区引入的海辰储能等企业,正构建“电池生产-换电运营-回收梯次利用”的全产业链,为发展中国家提供低成本绿色解决方案。

挑战与破局:绿色转型的“最后一公里”

尽管成效显著,挑战依然存在:单市场光伏改造需投入6000万元,回收期达8年;电池能量密度年均提升10%,设备过时风险加剧;全国碳市场均价波动影响收益稳定性。对此,行业需探索三大路径:

- 推广一体化EPC模式:通过“光伏+储能+充电”集成设计降低综合成本;

- 建立碳资产保险机制:对冲价格波动风险,稳定投资回报预期;

- 参与国际自愿减排市场:开发VCS、GS等标准项目,拓展盈利渠道。

结语:绿色基因,重塑中国农业的未来

白沙洲市场的实践证明,绿色转型不是负担,而是机遇;不是成本,而是投资;不是选择题,而是生存题。当光伏板在屋顶铺就“蓝色油田”,当换电重卡在园区穿梭如织,传统农批市场正蜕变为零碳物流的枢纽。这场革命不仅关乎环保责任,更揭示了一个真理:在“双碳”时代,绿色就是生产力,可持续就是竞争力。

友情提示: 软盟,拥有10余年经验的互联网应用软件技术开发商,提供全栈解决方案及软件外包服务,专注AI应用、区块链系统、Web系统、物联网系统定制,还为企业量身开发App和小程序。软盟融合AI大模型与区块链技术,助力企业数字化转型与商业模式创新,涵盖电商全链路系统开发及源码交付,帮企业构建全场景生态,实现业务高效升级。欢迎咨询本站的技术客服人员为您提供相关技术咨询服务,您将获得最前沿的技术支持和最专业的开发团队!更多详情请访问软盟官网https://www.softunis.com获取最新产品和服务。