2025年6月,正值《“十四五”冷链物流发展规划》收官之年。当多数人还在关注电商直播的热闹时,一场关乎14亿人餐桌的“温度革命”正在悄然发生——中国冷链物流行业以智能温控与新能源技术为双轮,加速驶入4.0时代。

在湖北十堰的猕猴桃基地,一台名为“雪豹数智大模型”的AI系统正根据果实糖分、成熟度动态调整预冷参数,将原本需要8小时的预冷时间压缩至3小时,能耗降低40%;在北京新发地市场,一辆辆氢能冷链车穿梭其间,单次加氢续航600公里,每公里能耗成本较柴油车下降35%,且实现零碳排放;在河南光山,供销合作社通过数字化平台整合县域冷库、冷链车数据,让库存周转率提升20%,运输成本下降15%……

这些看似“黑科技”的场景,正是冷链物流4.0时代的真实写照。数据显示,2025年中国冷链物流市场规模预计突破8000亿元,冷库容量达3.5亿立方米,但行业痛点依然刺眼:全国农产品冷链流通率不足50%,损耗率高达12%,远超发达国家5%的水平。如何用技术突破破解“最后一公里”难题?答案藏在政策、技术与模式的深度融合中。

态度观点:当科技照进农田,每一度温度都是对土地的敬畏

政策驱动:国家意志下的“降本增效”攻坚战

冷链物流的变革,从来不是企业的单打独斗,而是一场国家意志与市场力量的同频共振。

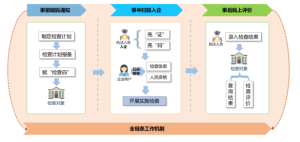

《“十四五”冷链物流发展规划》明确提出,到2025年要建成“三级节点、两大系统、一体化网络”的冷链物流体系,其中智能温控与新能源技术被列为关键突破口。政策的目标直指行业痛点:通过温控智能化实现全链条温度可控,通过能源清洁化推广氢能、电动等新能源冷链车,通过网络集约化构建覆盖县域、枢纽、城市的骨干网。

这不是简单的“技术堆砌”,而是一场“降本增效”的攻坚战。以河南光山为例,供销合作社通过“雪豹数智大模型”整合县域冷库、冷链车数据后,库存周转率提升20%,运输成本下降15%,溯源体系完善让消费者扫码就能看到农产品从采摘到销售的全流程数据。当科技照进农田,每一度温度的精准控制,都是对土地的敬畏;每一公里配送的优化,都是对农民汗水的珍惜。

技术突破:AI与氢能的“双重革命”

如果说政策是冷链变革的“指挥棒”,那么技术就是破局的关键“钥匙”。

AI预冷算法:从“经验驱动”到“数据驱动”的跨越

传统农产品预冷依赖人工判断,温度波动大、能耗高,而华鼎冷链科技研发的“雪豹数智大模型”通过机器学习分析历史数据,动态调整预冷参数。在湖北十堰的猕猴桃基地,AI系统根据果实糖分、成熟度预测最佳预冷温度,将预冷时间从8小时压缩至3小时,能耗降低40%。更值得一提的是,系统通过设备振动、电流数据预判故障,将停机损失减少30%。这不仅是效率的提升,更是对“靠天吃饭”传统农业模式的颠覆。

氢能源冷链车:破解“最后一公里”的绿色方案

在京津冀、长三角等区域,氢能冷链车已批量应用。以北京新发地市场为例,氢能车单次加氢续航达600公里,载重15吨,每公里能耗成本较柴油车下降35%,且实现零碳排放。其技术突破令人惊叹:氢燃料电池系统耐低温设计适应-30℃环境,智能温控货厢通过相变材料(PCM)维持±0.5℃精度,车路协同的5G+V2X技术实时优化配送路线,减少空驶率。当“最后一公里”的配送不再依赖高污染的柴油车,我们看到的不仅是环境的改善,更是一个行业对社会责任的担当。

模式创新:供销合作社“612工程”的规模化效应

技术需要落地场景,模式决定变革深度。供销合作社“612工程”的规模化实践,为冷链物流4.0时代提供了可复制的样本。

该工程计划建设600个县域产地中心、100个枢纽基地和200个城市销地中心,形成覆盖全国的冷链骨干网。在河南光山,县域网络成为“智能中枢”:AI预测需求减少滞销损耗,路径优化算法降低单车日行驶里程15%,区块链技术记录全程数据让消费者更放心;在山东青岛,枢纽基地部署200辆氢能冷链车,形成覆盖黄海沿岸的“3小时鲜活农产品配送圈”,单车年减碳量达12吨,夜间低温时段配送占比提高至70%,减少日间高温损耗。

这些案例告诉我们:冷链物流的变革,不仅是技术的升级,更是模式的创新。当供销合作社这样的“国家队”入场,技术、资源与政策的协同效应被无限放大,行业降本增效的逻辑也从“单点突破”转向“全链条优化”。

挑战与展望:技术普及与标准统一的“最后一战”

尽管前景广阔,冷链物流4.0时代仍面临两大挑战:技术兼容性与数据安全。

老旧冷库改造需统一接口标准,否则再先进的AI系统也无法与“孤岛”设备对话;区块链存证需防范黑客攻击,否则消费者对溯源体系的信任将荡然无存。幸运的是,行业已在行动:华为等企业推出边缘计算网关,实现90%以上设备兼容;国家也在制定冷链数据安全标准,为技术普及保驾护航。

展望未来,随着“612工程”的推进和技术的持续突破,中国有望在2028年前建成全球领先的冷链物流体系。这不仅将为乡村振兴提供坚实支撑,更将推动消费升级——当消费者能以更低的成本买到更新鲜的农产品,当农民能通过更高效的流通网络获得更高收益,这场“温度革命”的价值将远超行业本身。

结语:每一度温度,都是对未来的承诺

当智能温控系统将猕猴桃预冷误差控制在±0.3℃,当氢能冷链车在华北平原画出零碳运输轨迹,当供销合作社的数字大屏跳动着县域冷库的实时库存——这些跳动的数据脉搏,正谱写着中国冷链物流4.0时代的民生答卷。这场变革远不止于技术参数的突破,更是一场关于”如何让14亿人吃得更新鲜”的时代命题。

站在乡村振兴的历史坐标上,冷链物流的升级正在重塑城乡经济地理:在湖北秭归,脐橙通过智能分拣系统直连上海高端商超,果农收入提升40%;在甘肃静宁,苹果冷链专列让”红宝石”48小时抵达粤港澳大湾区,损耗率从25%降至8%;在海南三亚,跨境冷链通道让芒果出口时效压缩至72小时,国际市场份额增长3倍。这些改变印证着一个真理:冷链物流的每一度温度控制,都是对”三农”工作的深情书写。

面向2035年,当”612工程”完成全国冷链骨干网布局,当5G+AIoT技术实现全链条透明化管理,当氢能重卡突破1000公里续航里程——中国冷链物流将完成从”规模扩张”到”价值创造”的质变。这场静悄悄的”温度革命”,终将在乡村振兴的壮阔图景中,写下属于这个时代的温暖注脚。

友情提示: 软盟,拥有10余年经验的互联网应用软件技术开发商,提供全栈解决方案及软件外包服务,专注AI应用、区块链系统、Web系统、物联网系统定制,还为企业量身开发App和小程序。软盟融合AI大模型与区块链技术,助力企业数字化转型与商业模式创新,涵盖电商全链路系统开发及源码交付,帮企业构建全场景生态,实现业务高效升级。欢迎咨询本站的技术客服人员为您提供相关技术咨询服务,您将获得最前沿的技术支持和最专业的开发团队!更多详情请访问软盟官网https://www.softunis.com获取最新产品和服务。